Twitter und SMS gefährden nach Meinung des Rechtschreibrats-Vorsitzenden Hans Zehetmair das deutsche Sprachgut. ‚Die deutsche Sprache wird immer weniger gepflegt‘ […]. Das Deutsche verarme in den neuen Medien zu einer ‚Recycling-Sprache‘, werde immer mehr verkürzt und vereinfacht und ohne Kreativität wiedergekäut. Der Sprachverfall betreffe vor allem die junge Generation. Das Vokabular der Jugendlichen sei bei SMS und Twitter generell sehr simpel, die Rechtschreibung fehlerhaft. ‚Alles ist super, top, geil, aber nicht mehr authentisch‘, kritisierte Zehetmair“ (Hannoversche Allgemeine Online, 21.12.2012). Zehetmair ist mit einer solchen Einschätzung nicht alleine: So waren 2008 zwei Drittel der Deutschen der Meinung, mit ihrer Sprache gehe es rasant bergab. Als Gründe wurden Leseabstinenz, Anglisierung, Internet-Kommunikation und Jugend-Slangs benannt. 2010 meinten außerdem 84 Prozent, es müsse mehr für den Erhalt der deutschen Sprache getan werden („Die deutsche Sprache“ in „Die Zeit“ vom 7. April 2016).

Solcherlei Diskussionsbeiträge über den Zustand der deutschen Sprache sind keine Seltenheit. Sie betreffen außerdem eine Kernfrage unseres Projekts MIT.Qualität: Tragen soziale Medien dazu bei, dass die Fähigkeit, sich gewählt auszudrücken, verkümmert und damit langfristig auch der Reichtum der deutschen Sprache insgesamt abnimmt?

Im Folgenden möchte ich zeigen, dass Wahrnehmung irreleitend und verzerrt sein kann. Anders formuliert: Wie kann es sein, dass so viele Menschen den Eindruck teilen, dass die Sprache verfällt? Ich argumentiere, dass in der Diskussion grundlegende Wahrnehmungsprozesse und systematische Verzerrungen unserer Alltagswahrnehmungen beachtet werden müssen, da wir uns ansonsten schnell ein falsches Bild von der Realität machen.

Schauen wir uns zunächst die Aussage noch einmal genauer an. Sie enthält eine recht klare Hypothese: Es wird – vereinfacht ausgedrückt – behauptet, die deutsche Sprache sei dem Sprachverfall anheimgefallen. Außerdem bietet sie indirekt eine Datengrundlage an, die zur Überprüfung herangezogen werden kann: Texte aus einigen sozialen Medien, in denen der Sprachverfall besonders stark zu beobachten sei. Die Behauptung erfüllt damit die Mindeststandards einer wissenschaftlichen Hypothese. Die Probleme liegen derweil anderenorts.

Confirmation bias: Ich sehe das (und zwar nur das), was mir recht gibt.

Menschen neigen dazu, „Informationen so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen bestätigen. Dabei werden Informationen ausgeblendet, die eigene Erwartungen widerlegen könnten, sodass man einer Selbsttäuschung oder einem Selbstbetrug erliegt“. Dieses als confirmation bias (oder Bestätigungstendenz) in die wissenschaftliche Literatur eingegangene Phänomen ist im kognitiven System des Menschen so fest verankert, dass es schwer ist, dagegen vorzugehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben über mehrere Wochen hinweg an einem Projekt in Ihrem Verein gearbeitet, das dabei helfen soll, dass Ihr Verein in der Öffentlichkeit bekannter wird. Es ist völlig legitim, dass Sie sich danach über jeden freuen, der Ihren Verein kennengelernt hat, seit das Projekt läuft. Sie werden jenen Personen, die mit Ihnen am PR-Projekt gearbeitet haben, voller Stolz davon erzählen, dass Sie auf dem Wochenmarkt wieder mit ein paar Leuten gesprochen haben, die erst seit kurzem Ihren Verein kennen. Sie werden aber höchstwahrscheinlich nicht von jenen Menschen erzählen, die noch immer nichts von Ihrem Verein gehört haben. Im Gegenteil: Sie werden höchstwahrscheinlich nach kurzer Zeit Erlebnisse in Ihrer Erinnerung ausblenden, die gegen den Erfolg Ihres Projekts sprechen.

Forscherinnen und Forscher, die datengeleitet – also empirisch – vorgehen, sind vor diesem universellen Phänomen selbstverständlich nicht gefeit. Damit sehen sich auch weite Teile der sprachwissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft mit diesem Problem konfrontiert, denn niemand möchte gerne eine Hypothese, die sie oder er jahrelang gehegt und gepflegt hat, widerlegt sehen. Das ist nur menschlich. Doch empirisch arbeitende Wissenschaftszweige arbeiten kontinuierlich daran, dem confirmation bias entgegen zu wirken. Einen Ausweg bieten zum Beispiel statistische Methoden, die gezielt dafür sorgen, dass auch Informationen in Betracht gezogen werden, die gegen unsere Überzeugungen sprechen. Überwiegt diese „negative Evidenz“, müssen wir unsere Hypothesen verwerfen. Das ist nicht schön, bringt uns aber als Gemeinschaft Schritt für Schritt einer letzten Endes nur annähernd zugänglichen „Wahrheit“ näher.

Survivorship bias: Von abgeschossenen Bombern und Texten im Internet

Das zweite Problem ist etwas spezieller und begegnet uns immer wieder in der empirischen Forschung. Ich möchte Sie mitnehmen in ein Gebiet, das glücklicherweise so gar nichts mit der vorliegenden Fragestellung zu tun hat: Kriegsführung.

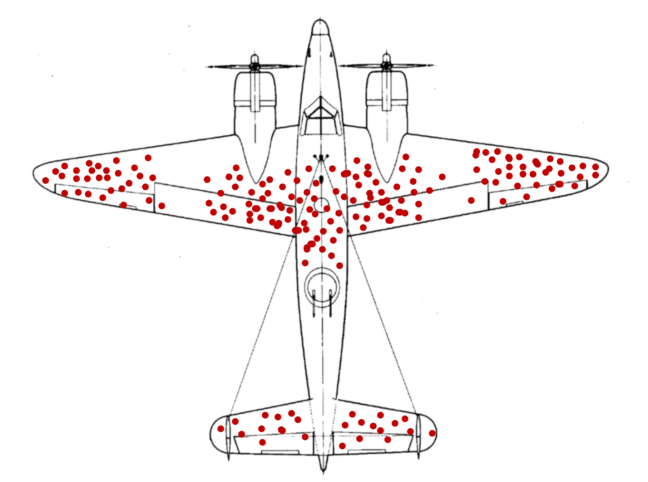

Im Zweiten Weltkrieg begann die britische Luftwaffe, Bomber mit zusätzlichen Panzerungen aufzurüsten. Das Ziel war klar: Die Panzerungen sollten die Bomber über feindlichem Gebiet davor bewahren abgeschossen zu werden. Die Mittel, dieses Ziel zu erreichen, lagen augenscheinlich auf der Hand. Man suchte nach dem Einsatz über Feindgebiet an den zurückgekehrten Bombern nach Einschusslöchern und legte Pläne an, an welchen Stellen besonders viele Projektile einschlugen. Diese Stellen wurden dann gezielt mit zusätzlichen Panzerplatten ausgerüstet. Doch auch nach einiger Zeit und tonnenweise verbautem Material wurden immer noch gleich viele Bomber abgeschossen. Augenscheinlich waren zusätzliche Panzerungen völlig nutzlos. Mehr noch: Die Ingenieure der britischen Luftwaffe gingen davon aus, dass die Flugzeuge durch die zusätzlichen Panzerungen zu schwer und damit schlechter manövrierbar wurden. Abraham Wald, der heute als einer der bedeutendsten Statistiker des 20. Jahrhunderts gilt und während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der mit kriegswichtiger Forschung betrauten Statistischen Forschungsgruppe an der Columbia University war, erkannte damals den entscheidenden Fehler. Zur Verblüffung der Ingenieure folgerte er: Nicht jene Stellen, an denen besonders viele Einschusslöcher zu finden waren, müssten verstärkt werden, sondern die Stellen, an denen keine oder wenig Projektile einschlugen. Warum?

Das Phänomen, das Wald „entdeckte“, ist heute unter der Bezeichnung survivorship bias bekannt, also eine Verzerrung hin zu dem, was überlebt. Wald zog in Betracht, dass die Ingenieure nur jene Flugzeuge begutachten konnten, die den Flug über feindlichem Gebiet überlebten. All jene Flugzeuge, die abgeschossen wurden, kehrten logischerweise nicht zurück und konnten somit nicht begutachtet werden. Doch die Einschussstellen an den überlebenden Flugzeugen waren offenbar nicht so kritisch als dass sie zu einem Absturz geführt hätten – sonst wäre das Flugzeug ja nicht zurückgekommen. Kritischer schienen also all jene Stellen zu sein, die an den überlebenden Flugzeugen nicht getroffen wurden. Das müssten nämlich jene Stellen sein, an denen die nicht-überlebenden Flugzeuge durchlöchert wurden und deshalb abstürzten. Wald behielt recht: Nachdem die entsprechend identifizierten Stellen verstärkt wurden, verringerte sich der Anteil abgeschossener Flugzeuge deutlich.

Doch warum erzähle ich alte Kriegsgeschichten? Weil sie mit dem Eindruck eines Sprachverfalls im Internet verbunden sein könnten. Ich möchte argumentieren, dass früher ein survivorship bias bei der Einschätzung der Textqualität vorlag, der mit der zunehmenden Relevanz der sozialen Medien, wenn nicht abgeschafft, dann doch zumindest deutlich eingeschränkt wurde. Die Expertinnen und Experten, die wir auf unserem MIT.Qualität-Workshop im Juni 2018 an die Uni Mannheim eingeladen haben, haben das so formuliert: Vielleicht wird das Schreiben als Ganzes gar nicht qualitativ schlechter, sondern wir können erst seit einigen Jahren die schlechteren Texte auch sehen, da sie erst jetzt beobachtbar werden bzw. überhaupt geschrieben werden. Welche Arten von Texten beherrschten unser Bild der Sprache, bevor das Internet zu einem Massenphänomen wurde, bevor die Grenzen zwischen consumer und producer mit Einführung des sogenannten Web 2.0 verschwammen (daher auch das Kunstwort prosumer, das Menschen charakterisieren soll, die sich heutzutage im World Wide Web bewegen)? Das waren hauptsächlich redigierte Zeitungstexte ausgebildeter Journalistinnen und Journalisten, lektorierte Bücher von professionellen Autorinnen und Autoren und vielleicht der ein oder andere zeitintensiv verfasste handschriftliche, persönliche Brief. All das sind Textsorten, die mit erheblichem Aufwand verbunden und damit im Schnitt mit weniger Fehlern behaftet sind. Anders formuliert: Der Großteil der „überlebenden“ Texte bestand noch bis vor ca. zehn Jahren aus qualitativ hochwertigen Texten – und zwar nicht, weil es damals fast nur qualitativ hochwertige Texte gab, sondern weil diese Exemplare einen strukturellen Vorteil dabei hatten, zu überleben. Die sporadische Postkarte aus dem Urlaub der Nachbarn mag zwar einige Fehler enthalten haben, ging aber im Gros der „besseren“ Texte schlicht unter. Ähnlich argumentiert auch der Wiener Sprachwissenschaftler Jürgen Spitzmüller: „Das Internet macht hier ganz sicher zu einem großen Teil eine Form der Schreibvariation einfach nur sehr viel sichtbarer.“ („So verändern WhatsApp und Co. unseren Sprachgebrauch“ in „Vice“ vom 27. März 2016).

Dazu kommt ein sogenannter negative selection bias. Er beschreibt das Phänomen, dass bestimmte Elemente der Grundgesamtheit aus strukturellen Gründen weniger „Chancen“ haben, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. Dies kann in unserem Kontext folgendermaßen beschrieben werden: Weite Teile der Sprachgemeinschaft waren vor dem Aufkommen sozialer Medien von der Textproduktion ausgeschlossen oder produzierten zumindest weniger Texte. Menschen dieser Gruppen hatten keine Gelegenheit (weder privat noch beruflich), im großen Stil Texte zu verfassen. Und selbst wenn sie Texte produzierten, z.B. Weihnachtskarten an die Enkel, hingekritzelte und auf abgerissenen Zetteln zwischen Schulbänken hin- und hergereichte Kurztexte, auf Klebezetteln hinterlassene Kurzbotschaften am Kühlschrank usw., waren das allesamt Texte, die niemals einer großflächigen Beobachtung des Sprachgebrauchs zugeführt wurden.

Das ist heute anders. Der survivorship bias bezüglich der Texte ist heute nicht mehr so stark wie früher. Dadurch, dass wir soziale Medien in Betracht ziehen können, „überleben“ auch Texte in unseren Stichproben, die früher niemals einer breiten Beobachtung zugeführt wurden. Abgeschwächt ist heute auch der negative selection bias, der dafür sorgte, dass Menschen, die nicht professionell dazu ausgebildet wurden, weniger oder keine Texte produzierten. Selbst wenn sie es taten, schafften es die Texte nicht in empirische Stichproben (Textsammlungen, also linguistische Korpora, die sich bspw. aus Tagebüchern „normaler Menschen“ speisen, sind aus nachvollziehbaren Gründen kaum vorhanden). Diese Menschen haben heute eher die Gelegenheit zu schreiben, und wir haben eher die Gelegenheit dies zu beobachten.

Zusammenfassung: Ja, aber…

Rekapitulieren wir die Aussage vom Anfang noch einmal. Sie mögen sagen: „Ich muss nur ein paar Minuten in Facebook, Twitter oder meine WhatsApp-Chats schauen, um zu sehen, dass die deutsche Sprache vor die Hunde geht“. Meine Antwort wäre:

Ja, diese Beobachtung ist vielleicht korrekt, aber …

- … Sie müssen eben auch die guten Exemplare sehen wollen. Wenn Sie mit der strengen Überzeugung an Ihre Beobachtungen herangehen, dass die deutsche Sprache verfällt, dann müssen Sie so fair sein, auch jene Beispiele anzuerkennen und als ebenso wichtig einzustufen, die gegen diese Überzeugung sprechen:

- Tweets, die in (inzwischen) maximal 280 Zeichen ganze Welten in unserem Kopf entstehen lassen und/oder zum Teil äußerst kreative Sprachspiele enthalten. (Beispiele z.B. im Twittermoment von Karin Windt)

- Facebook-Gruppen, in denen sich Bewohnerinnen und Bewohner einer kleinen Gemeinde schnell und gepflegt über aktuelle Entwicklungen in ihrem Ort austauschen.

- Internet-Foren, in denen die Mitglieder sich gegenseitig elaborierte und zielführende Anleitungen zu Elektrotechnik geben, und zwar oft schneller und fundierter als es jeder Hersteller tun könnte oder möchte.

- Blogs, in denen Menschen, die von einem gemeinsamen Schicksal getroffen sind, sich in empathischer Sprache gegenseitig unterstützen und Trost spenden.

- Oder etwas weiter gedacht: Anglizismen, die auf international verständliche und effektive Weise lexikalische Lücken in unserer Sprache füllen. Aktuell bspw. das Wort „Influencer“.

„Empirisch“ gesprochen: Überprüfen Sie Ihren eigenen confirmation bias.

- … Sie sehen heute auch Texte von Menschen, die früher nicht an dokumentierter Massenkommunikation teilnehmen konnten. Vielleicht führt das in der Tat dazu, dass mehr „schlechte“ Texte zu sehen sind. Das liegt aber nicht unbedingt an einem allgemeinen Sprachverfall, sondern daran, dass die heute beobachtbare Bandbreite an Textqualität deutlich größer ist als früher. Ich habe zuvor argumentiert, dass das u.a. daran liegt, dass heute auch qualitativ schlechtere Texte „überleben“. Das heißt aber nicht, dass es früher keine gab. Wir konnten sie nur nicht sehen. „Empirisch“ gesprochen: Es lagen früher survivorship und negative selection biases vor, die inzwischen schwächer wirken.

Bloßes Hinschauen allein reicht nicht.

Man könnte argumentieren, dass ein Mehr an beobachtbaren Texten, die qualitativ „schlecht“ sind, dazu führen, dass die Menschen, die diesen Beobachtungen ausgesetzt sind, auf lange Sicht schlechter schreiben, weil der beobachtbare Maßstab sich verschiebt. Doch auch das ist eine Hypothese, die es empirisch zu überprüfen gilt. Schülerinnen und Schülern beispielsweise die Fähigkeit abzusprechen, qualitativ angemessene Bewerbungsschreiben zu verfassen, weil sie in WhatsApp-Chats verkürzte und flapsige Sprache verwenden, ist unter empirischem Gesichtspunkt zunächst einmal eine Behauptung. Diese Behauptung wissenschaftlich angemessen zu überprüfen ist eine große Herausforderung. Bloßes Hinschauen reicht nicht.